Mallki: Ancestros y cultivos de árboles en los Andes1 – 1590: Reforestación del Cuzco

El simbolismo del árbol en los Andes deriva parte de su sentido de la preocupación de los pueblos andinos durante siglos por los bosques y por los árboles individuales. Los árboles jóvenes requerían de un cuidado especial, que incluía el riego continuado y muchos años de protección para evitar su tala antes de alcanzar la madurez. Para asegurar su reproducción y continuidad, los bosques necesitaban de manejo y cuidado para evitar su extinción.

La tala desmesurada para la obtención de leña y madera de construcción podía conducir a la deforestación. En la Época Prehispánica, las autoridades políticas asumieron la responsabilidad de sus recursos forestales y se designaron a oficiales especializados, los mallki kamayoc, para el manejo y cuidado de los bosques.

Durante el período incaico tardío, correspondientes más o menos a la última década que precedió a la Invasión europea, la estabilidad del nivel superior del Imperio Inca fue amenazada y sacudida por la secuela de una epidemia de viruela que mataría al Inca Huayna Cápac, igual que a los miembros de su comando mayor militar.

Los estragos de la epidemia trajeron como consecuencia que los dos hijos de Huayna Cápac disputaran la hegemonía mediante una guerra civil. La facción norteña (con sede en Tumipampa, hoy Cuenca, Ecuador) ya había atacado y saqueado al Cuzco, sede de la facción sureña, cuando llegaron los primeros españoles.

Se supone que la destrucción de la ciudad requirió la tala de muchos árboles para su reconstrucción. El caos político habría contribuido igualmente al descuido de los bosques del Cuzco por parte de las autoridades incas. Estos factores se añaden al gasto normal de madera de una ciudad de unos 100,000 habitantes, que requiere de leña cotidianamente para cocinar y para la fabricación de cantidades enormes de ollas y vasijas de cerámica para los usos comunes y también para las funciones ceremoniales estatales del gobierno e iglesia incaicos; todo lo cual dio como resultado una fuerte demanda de leña.

En Europa (España) en la misma época, los pueblos especializados en alfarería utilizaron mayores cantidades de leña. Lo mismo había ocurrido en el ayllu incaico de Sañoc (hoy parte de San Sebastián), perteneciente a la población del Cuzco, que era un ayllu de ceramistas especializados, como el nombre Sañoc (‘cerámica’) indica.

No será casualidad que precisamente allí los españoles, más tarde, en 1590, iniciaran un proyecto de reforestación. En la misma época había una oleada de proyectos de reforestación en España, la cual todavía no ha sido analizada ni explicada,89 pero que indica que entre las autoridades coloniales españolas en el Perú había una familiaridad con la problemática de la deforestación y se daban cuenta de la necesidad de proteger los bosques existentes. Al llegar los españoles al Cuzco por primera vez en 1533, encontraron el valle bastante deforestado.

Durante la conquista del Cuzco, la ciudad fue incendiada y, en 1539, estaba en cenizas. Se supone que para reconstruirla se necesitó de mucha madera para nuevas casas e iglesias. No bien terminaron la Conquista española y las Guerras Civiles entre los conquistadores, las autoridades coloniales demostraron su preocupación por la escasez de los recursos madereros en la región del Cuzco.

En 1549 el “Pacificador” Pedro de la Gasca pidió un informe al cabildo del Cuzco sobre la madera en la quebrada de Urcos. Este pedido era la respuesta a una solicitud de permiso para cortar madera. Dos años más tarde, el virrey Antonio de Mendoza volvió a pedir al corregidor del Cuzco un informe sobre la madera de Urcos.

En 1556 el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, prohibió la tala de árboles en las quebradas del Cuzco. Se colige que habría habido una necesidad de madera que las quebradas del Cuzco y Urcos no podían satisfacer. Hay otra indicación de que los árboles de Urcos estaban siendo talados. Don Carlos Inga, uno de los principales nobles incas del siglo XVI, cercó su arboleda de alisos en 1582, en el valle de Urcos,90 pocos años antes de la reforestación del Cuzco.

Las quebradas de Urcos (o Urquillos) están en el valle de Yucay, muy codiciado por los españoles en el siglo XVI por sus “muchas arboledas”.91 La necesidad de reforestar se hizo evidente hacia 1590. En ese año, el Cabildo del Cuzco encargó la reforestación del valle del río Huatanay desde su inicio, cerca de San Sebastián, a poca distancia del Cuzco por el lado Este, hasta su confluencia con el Vilcanota, cerca del pueblo de Quiquijana.

Un manuscrito “Sobre la planta de las arboledas en el terreno de la parroquia de San Sebastián y por comisión del insigne cabildo del Cuzco”,92 describe este proyecto colonial para reforestar el valle del río Huatanay desde la ciudad del Cuzco hasta Quiquijana, una distancia de unos 60 kilómetros. Este documento nos proporciona datos sobre el número y variedades de árboles que plantaron en la primera etapa del proyecto, en la parroquia de San Sebastián que limitaba con el Cuzco.

Incluye la información proporcionada por Antonio de Torres de Mendoza, vecino, Alcalde y Juez de Naturales del Cuzco, sobre la primera etapa, esto es, la parte que le correspondía a la parroquia de San Sebastián, creada en 1559. Fue conformada por varias “panacas” incaicas, en ese entonces conocidas como ayllus.93 El Juez de Naturales pidió una relación a las autoridades de San Sebastián de la cantidad de árboles que cada ayllu podría plantar en sus quebradas.

Luego aumentó la cantidad ofrecida por las autoridades indígenas de los ayllus. En total plantaron 2,400 árboles de cuatro especies indígenas: kiswar, chachacoma, alisos y q’ewña. Coordinaron la mano de obra haciendo uso de las unidades de organización social que perduraban desde la época incaica: los ayllus.

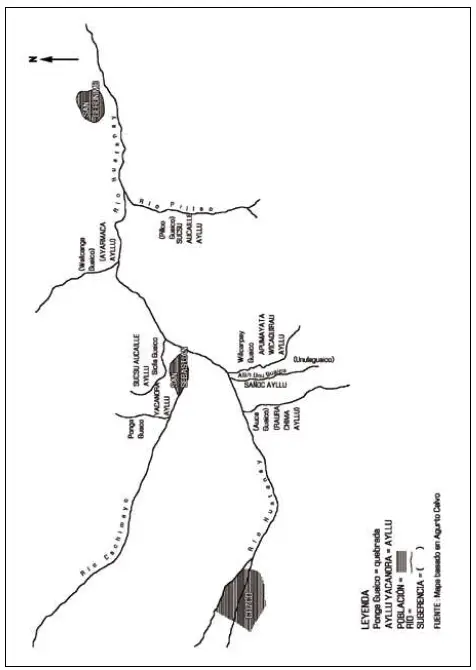

Y aprovecharon a las autoridades indígenas para ejecutar la orden de reforestar. La organización especial del proyecto por quebradas (valles con riachuelos), indica las importancia de tener suficiente agua para las plantas trasplantadas. Además, nos permite conocer la ubicación de algunas de las tierras y aguas de cada ayllu (Ver Mapa 14).

El ayllu Sucsu-Aucaille, que estaba constituido por las antiguas “panacas” incaicas de Sucsu y Aucaille, ofreció plantar 100 “posturas” de kiswar y chachacoma, pero el Juez de Naturales mandó plantar 400 en las quebradas (“guaico” o wayq’o) llamadas Sicllapata Guaico y Pillco Guaico. Sicllapata se encuentra al lado Norte del actual pueblo de San Sebastián y, aunque Pillco Guaico no ha sido identificado todavía, podría ser Pillao Guaico, correspondiente al río Pillao ubicado al lado Sur del río Huatanay.

94 El ayllu de Yacanora ofreció plantar 100 “posturas” de q’ewña, kiswar y aliso, pero el juez le mandó plantar 300 en sus tierras de “Ponyaguaico”, que sería Pongo Guaico, ubicado al lado Noroeste del pueblo de San Sebastián, donde hoy día se encuentran bastantes árboles. Por el lado Sur del pueblo de San Sebastián, y también al lado Sur del río Huatanay, varios ayllus plantaron árboles.

El ayllu Apomayta y Bicaquirau, las antiguas “panacas” incas de Apomayta y Wicaquirao, ofreció plantar 200 alisos, chachacoma y kiswar, pero el juez mandó que plantaran 500, en Wilcarpay Guaico. El ayllu de “Laurabachima”, es decir, las antiguas “panacas” de Raurau y Chima, ofreció plantar 200 q’ewña, alisos, chachacoma y kiswar, pero tuvieron que plantar 500.

Sus tierras eran de Auca Guaico, que no se ha identificado. En el mapa anexo sugiero su posible ubicación en la quebrada de Tancarpata, que hoy pertenece al ayllu Chima Raurau (Ver Mapa 14). El ayllu de Sanoc, o Sañoc, ofreció plantar 100 kiswar, q’ewña y chachacoma, pero el juez mandó plantar 200 en “Unulaguaico”, que sería Allin Unu Guaico.

Hoy día hay dos quebradas colindantes que llevan este nombre. Una es a la vez Willcarpay guaico. La otra que es menor, se conoce como “Allin Unu Guaico” y sería “Unulaguaico”.

El ayllu Ayarmaca ofreció plantar 400 “posturas” de alisos, kiswar y chachacoma en “Vallcancaguaico”. Este lugar no ha sido identificado, pero por haber encontrado referencias a un “Gualicanca” o “Guaricanga” en otro documento más antiguo, en el que se menciona que quedaba cerca del sitio de la batalla de las Salinas, sugiero que podría haber sido el nombre antiguo de la parte inferior del río Ticapata.

95 Esta quebrada corresponde en la actualidad a Ayarmaca ayllu. Para proteger las plantaciones, elegían anualmente una autoridad especial: el alcalde de las arboledas. El año 1646 fue el último en que se eligió uno, según los registros de las elecciones de autoridades de San Sebastián, incluidos en el mismo documento de los informes sobre la reforestación.

96 Las personas que cortaron los árboles fueron castigadas con multas, latigazos o con pena de cárcel. Hay datos que indican que los Incas plantaron arboledas en el Cuzco, antes que los españoles, como el del mencionado Wiracocha Inca, a quien se recordaba por las arboledas de alisos, kiswar, chachacoma y molle que plantó.

97 Como fundador de los bosques plantados, se le puede considerar como un mallki kamayoc, un “creador de mallki”. Algunos gozaban del estatus de huaca y, como tal, habrían sido muy bien protegidos y estimados. Chachacomacaja era una huaca constituida por una arboleda de chachacoma plantadas a mano, y estaba ubicada al Norte de la ciudad del Cuzco.

98 La arboleda se adoraba para que no se enojara el Inca. Habría tenido un grupo de personas encargadas de su cuidado y culto, y quizás fuera la responsabilidad de “Iñaca panaca”, en cuyo ceque (o línea ceremonial) se ubicaba.