El regadío en el Área Andina Central: Ensayo de distribución geográfica (1969) – Fuentes consultadas

El cronista del siglo XVI no ofrece datos sistemáticos sobre la irrigación. Generalmente, su atención se centra en los grandes sistemas de la Costa y en las notables obras hidráulicas de la Costa y de la Sierra. Sin embargo, tiene la ventaja de informar de lo que vio directamente.

Denomina incaicas a todas las obras de irrigación que observa, lo cual dificulta su identificación como posibles obras de otras culturas precolombinas.

Los primeros, como Jerez, rara vez se refieren directamente a la irrigación. Cieza de León es quien observa más detalladamente los regadíos en cada lugar que describe. Garcilaso de la Vega, quien escribió posteriormente, describe también ciertas obras y usos de la irrigación, aunque muchas veces son sólo referencias indirectas incluidas en descripciones de campañas militares o de maniobras políticas de los Incas.

Por su tendencia a glorificar a los Incas, pierde su objetividad y exagera las dimensiones de las grandes obras de irrigación. Los cronistas toledanos ofrecen menos y más vaga información, salvo referencias específicas de acueductos o canales precolombinos. Generalmente, no se sabe si las mencionadas prácticas de irrigación son precolombinas, por el hecho de que se mencionan algunas plantas de origen europeo.

Los cronistas que tienen su fuente en cronistas anteriores, o a quienes copiaron sin mencionarlos, aumentan la cantidad de información disponible sobre la irrigación. Leyendas indígenas que nos han llegado a través de varias versiones, tales como las de Cobo y Sarmiento de Gamboa, nos ofrecen a veces referencias al regadío en forma más precisa que las descripciones.

Las Relaciones Geográficas de Indias, que son el resultado de un cuestionario enviado en 1577 a gobernadores, corregidores y alcaldes mayores pidiéndoles describir las provincias a su cargo, también contribuyen con alguna información al respecto, aunque con frecuencia ésta es vaga.

A pesar de que la región central andina en 1969 no había sido estudiada sistemáticamente, las investigaciones de historiadores y arqueólogos en los siglos XIX y XX son fuentes de interés para el tema de la irrigación. Algunas zonas han sido estudiadas más que otras. En general, los sistemas de irrigación de la Costa han sido examinados con mayor detenimiento que los de la Sierra. La obra de Willey constituye un estudio completo de la extensión de la irrigación prehispánica en el valle de Virú.

Es también una fuente de información valiosa el estudio de Stumer sobre el sistema de irrigación de los ríos Chillón-Rímac-Lurín. Larco Hoyle nos ofrece información importante sobre el área controlada por los Mochicas. Bernedo Málaga describe detalladamente el sistema de irrigación en la región de Arequipa.

Los valles de Chicama y Moche, Chan Chan, y los valles del Rímac, Ica y Nazca en la Costa, así como el valle del Urubamba y el área del Cuzco en la Sierra, han recibido mayor atención por parte de los diferentes autores. Means y Markham mencionan la existencia del uso de la irrigación y obras relacionadas en varios lugares.

Tello y Valcárcel también nos proporcionan numerosos datos sobre diferentes valles y regiones. El bosquejo de obras hidráulicas hecho por Horkheimer ofreció mucha información no duplicada por los otros autores consultados. El estudio etnobotánico de Towle es una de las fuentes más valiosas para una visión completa de la irrigación en la Costa.

La obra póstuma de Paul Kosok, Life, Land and Water in Ancient Peru, es un excelente estudio de la irrigación precolombina en la Costa de la región andina central, con énfasis especial en los valles del Norte. Kosok ubicó zonas irrigadas y recorrió sistemas de canales con la ayuda de fuentes escritas, fotografías aéreas y extensas exploraciones.

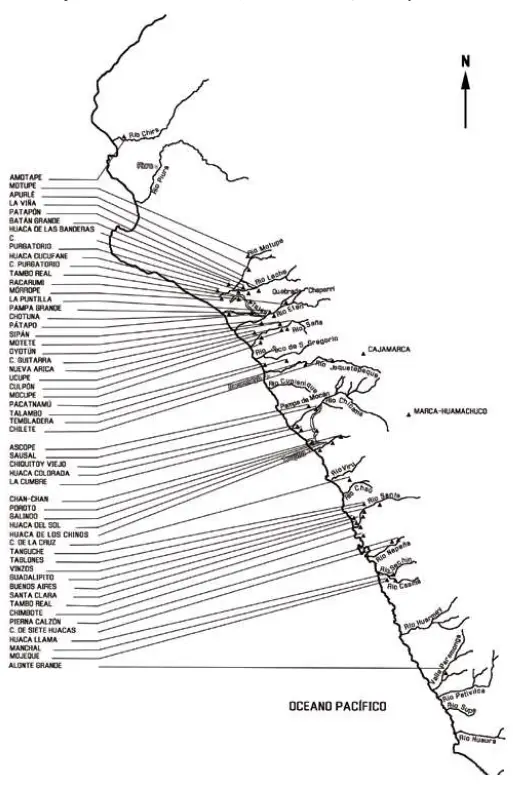

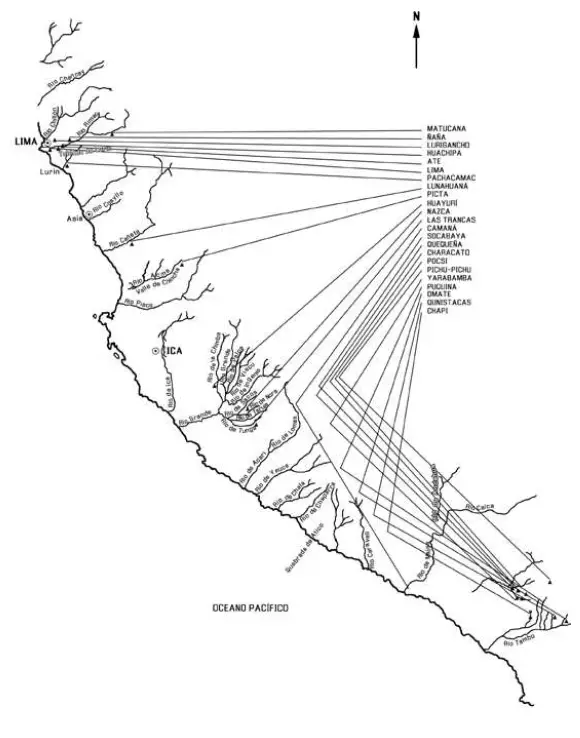

Debido al mayor interés de los cronistas y arqueólogos por los sistemas costeños, el mapa incluido en este estudio da una imagen distorsionada de la distribución de la irrigación prehispánica (Ver Mapas 15 y 16).