El riego andino en una perspectiva histórica

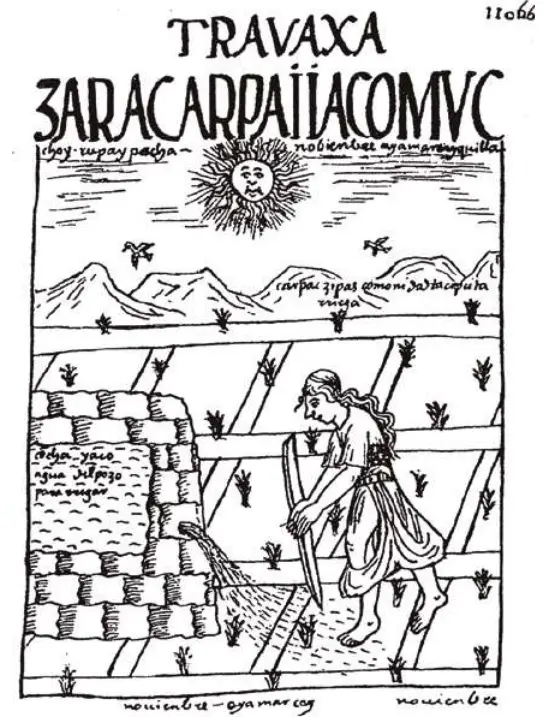

Con la ayuda de la tecnología de riego, los antiguos habitantes andinos transformaron el desierto árido y la Sierra semiárida de los Andes en tierras fértiles para el cultivo. Ambas zonas ecológicas dependían básicamente de las aguas que se originaban en la Sierra y, por tanto, sus sistemas de riego operaban con el mismo calendario agrícola. El riego artificial en la Costa hizo posible que el área cultivada se extendiera más allá de las llanuras inundadas naturalmente por los ríos, y, en la Sierra, permitió que la estación agrícola empezara unos meses antes de la corta e irregular época lluviosa.

El riego andino es una práctica antigua, tal vez tan vieja como la agricultura misma. Los antiguos habitantes desarrollaron muchas y variadas técnicas de riego, la mayoría de las cuales se basaban en sistemas abastecidos por gravedad que traían el agua hacia los cultivos.

La excepción fueron dos técnicas que llevaban los cultivos a las fuentes de agua: 1) los andenes costeños “regados por neblina”, que se proveían de agua gracias a los bancos de nubes que descansaban sobre las terrazas durante los meses de invierno (mayo a noviembre), y 2) los “campos excavados”, que fueron cavados hasta llegar al nivel freático.3 Sin embargo, la mayoría de sistemas de riego andino estuvo conformada por redes de canales y zanjas con represas y reservorios, o fueron laberintos de tierras surcadas (“camellones”).

La máxima extensión de tierra irrigada en los Andes se alcanzó durante el Horizonte Medio, hace aproximadamente 1,000 años. El cultivo de maíz (Zea mays) fue el catalizador que permitía el desarrollo de extensos sistemas de riego y la construcción de terrazas agrícolas para aprovechar de la mejor manera el agua de riego. Estas grandes redes son más que adaptaciones tecnológicas a los medioambientes geográficos. Son también sistemas sociales que construían y mantenían estas redes, y que continúan usándolas. Estos sistemas son tan fundamentales para la agricultura andina que han sido el foco de los valores culturales y los simbolismos que expresan el centro de las creencias sobre la vida misma en los Andes.

El riego andino es básicamente un asunto comunal, aunque ciertamente hayan existido sistemas de riego muy extensos. Algunos de ellos interconectaban varios valles costeros, pero incluso éstos estaban compuestos de muchos sistemas pequeños, de tamaño comunitario, usados y regulados por las comunidades locales bajo una coordinación general. Un buen ejemplo es la Costa Norte del Perú que, en el Horizonte Medio, tuvo grandes redes de muchos reservorios con canales que correspondían a áreas del tamaño de las comunidades locales. Estos sistemas regaron eficientemente la misma área que ahora es servida por un sistema recientemente construido que depende de un gran reservorio. El Cuzco incaico es otro ejemplo de riego organizado a gran escala. Las subdivisiones de esta gran ciudad fueron comunidades que funcionaban como distritos de riego, organizaban el reclutamiento de cuadrillas de trabajo y cumplían sus obligaciones con respecto

al mantenimiento ritual del calendario estatal. Actualmente, a lo largo de los Andes, el trabajo comunal a gran escala está dividido en secciones y es asignado a grupos comunales locales doquiera que las comunidades controlen su vida comunal.

Estas comunidades son los ayllus, grupos que comparten un sentido de parentesco, de compartir antepasados comunes y de originarse en las mismas fuentes locales de agua. Esta es la unidad que da al individuo andino su identidad étnica principal. El ayllu es una comunidad espiritual que comparte ritos y tradiciones. Es una unidad económica que tiene sus propios cultivos y que cría su propio ganado, y que es fundamentalmente autosuficiente en sus necesidades básicas. El ayllu comparte obligaciones de trabajo y redistribuye los excedentes dentro de las familias que lo constituyen, como parte de una ideología de reciprocidad (ayni). Es también una unidad legal que posee tierras y aguas. Resumiendo, el ayllu es un microcosmos. En centro del universo está localizado en su núcleo y su vida gira alrededor de este centro.

Una comunidad andina ve su mundo desde su centro (chaupi),donde se cruzan los ejes horizontales y verticales de su cosmos. Esto se expresó dramáticamente en los grandes centros poblados como el Cuzco incaico, donde las fuentes de agua fueron especialmente marcadas con piedras talladas, conformando la base de un mapa. Este mapa, llamado el sistema de ceques (líneas) y que incluía el valle entero, organizaba las relaciones de todas las tierras, aguas y habitantes con el emperador Inca (Sapan Inka). La relación de las fuentes de agua con el centro (chaupi) era esencial para la organización espacial de los recursos. Este principio organizativo fue la base que tanto las pequeñas comunidades como los grandes centros poblacionales usaban para pensarse a sí mismas y a su espacio. Cada comunidad andina mantenía un mapa mental de sus fuentes de agua vitales y de las líneas imaginarias (ceque) que las conectaban con su chaupi. Los ritos, que involucraban ofrendas y peregrinaciones, marcaban y conmemoraban estas fuentes de agua, manteniéndolas siempre presentes en la mente de la comunidad.

Como resultado, la extensión espacial de este “mapa” ritual definía la esfera de interacción de la comunidad en lo social, lo económico y lo político.

Este mapa cumplía frecuentemente otra función también: la distribución interna de los derechos sobre aguas y tierras en los ayllus. Las grandes unidades sociopolíticas en los Andes prehispánicos incorporaban a muchos ayllus, pero también imitaban al ayllu en su forma e ideología. La ciudad imperial del Cuzco, por ejemplo, no era solamente una organización de ayllus y “panacas” (los ayllus reales),

sino en sí misma un ayllu gigantesco. Oficialmente el Estado inca se presentaba a sí mismo como si fuese la comunidad más benevolente, recíproca y justa, a pesar de que, en realidad, era un gran Estado redistributivo.

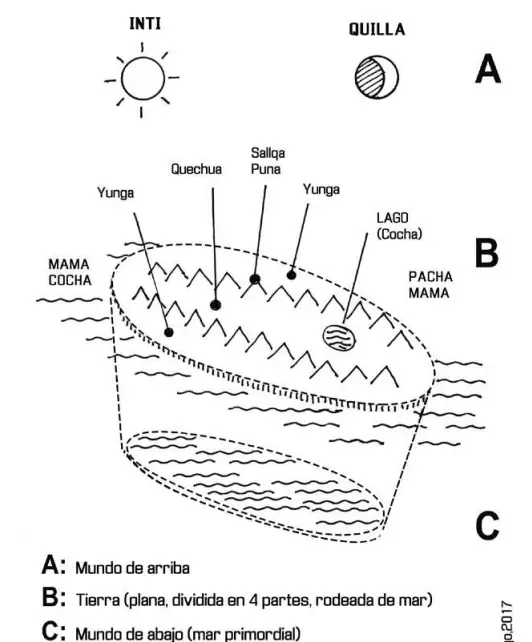

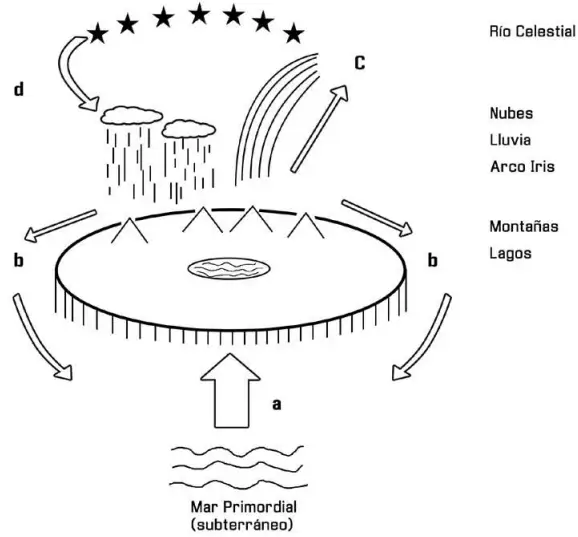

A pesar de que hay y hubo una gran diversidad cultural en los Andes, hay también algunos conceptos comunes sobre el cosmos, el ayllu y el agua que estuvieron ampliamente extendidos y que han persistido. Estos conceptos están con frecuencia en el centro de los conflictos con las culturas nacionales, basadas en ideas y creencias europeas (u occidentales). El cosmos andino es un universo finito, cerrado y curvo en el que las aguas circulan debajo, alrededor y a través de la tierra. No es un universo de posibilidades infinitas de explotación y expansión. El espacio horizontal se basa en los cuatro puntos cardinales medidos según el movimiento solar, y el espacio vertical está distribuido a lo largo de un eje central que distingue entre lo de arriba y lo de abajo. El punto en el que estas dimensiones se intersectan es el centro (chaupi), que es el foco de visión de todas las comunidades andinas. Este es el punto de observación para contemplar la hidrología del universo, porque se puede observar un horizonte continuamente curvo. Las aguas fluyen hacia abajo y hacia todos los lados, desapareciendo en un mar cósmico. El sol aparece y desaparece en el horizonte en ciclos regulares recurrentes.

Las aguas fluyen hacia arriba desde el centro de la Tierra, para reabastecer aquellas que fluyen hacia afuera y a lo lejos. Estas son las fuentes hídricas de la comunidad: los manantiales, las lagunas y los ríos que alimentan sus sistemas de riego. Estas aguas vienen del mar que rodea y está por debajo de la Tierra y la penetra. Las aguas corren por la superficie de la Tierra hacia abajo a este mar y entonces vuelven a elevarse para circular a través del interior de la Tierra y reaparecer por las aberturas de la Tierra. Para la gente andina, por tanto, “abajo” implica también “adentro”. Las aguas dentro de la Tierra fluyen hacia arriba, hacia la superficie, donde proveen de riego a los cultivos. El balance hidrológico del cosmos se logra también mediante la constelación de la Llama, dentro del río celestial, el Mayu (o sea la Vía Láctea) y el Arco Iris, porque ambos absorben regularmente las aguas bajas del mar primordial, formando las nubes en los cielos

desde donde el agua, en forma de lluvia, regresa a la Tierra.

El agua es el elemento más importante del cosmos andino. Es el principio dinámico que explica el movimiento, la circulación y las fuerzas del cambio. El agua es considerada la esencia de la vida misma. Como dice un campesino: “manan unu kaqtinqa manaya kawsay kanmanchu” (“si no hubiera agua no habría vida”). Esta ideología es la base para entender la lógica del pensamiento andino acerca de los orígenes de la gente, de las comunidades y sus derechos y obligaciones.

Los antepasados originales de los agricultores andinos fueron creados en el agua, así como los cuerpos mayores del cosmos: el Sol, la Luna, las Estrellas y la propia Tierra. Para los Incas (y probablemente para los pobladores de Tiahuanaco antes que ellos) toda la gente fue creada en el lago Titicaca, donde la deidad Viracocha les dotó de los símbolos de su etnicidad: una lengua propia, su forma distintiva de llevar el cabello y los diseños textiles particulares de sus vestimentas. La deidad Viracocha sumergió a estos antepasados en el agua y los envió, a través de ríos subterráneos, a los puntos por donde emergieron a la superficie. Estos ríos internos eran, y son, conceptualizados como las venas de la Pacha Mama (Madre Tierra). A lo largo de los Andes otros grandes lagos de altura dieron origen a otras comunidades y, en la

Costa, el Mar jugó un papel similar en las ideologías de la gente costera.

Los antepasados emergieron en puntos donde había manantiales, lagos, ríos, cuevas, montañas o grandes árboles. Todos estos lugares eran considerados fuentes de agua y puntos de comunicación con las vías de agua internas de la Tierra. Los manantiales, lagos y ríos son obviamente fuentes de agua, pero las montañas, cuevas y árboles también son considerados como fuentes. Las montañas tienen cimas nevadas de las que se forman riachuelos y ríos, pero también hay muchas montañas que son consideradas como fuentes de agua aunque no muestren ninguna evidencia empírica de serlo. Es una creencia ampliamente difundida que grandes lagos subterráneos existen debajo las montañas y que son las fuentes del agua que fluye en la dirección general de estas montañas. Una gran montaña es reverenciada como un dios poderoso (apu) que puede controlar el abastecimiento del agua. Las cuevas son también consideradas fuentes de agua, ya sean húmedas o secas, porque al ser aberturas en la Tierra, son lugares donde las comunidades pueden suplicar a la Tierra que envíe agua para el grupo. Los muertos (ancestros) son enterrados frecuentemente en cuevas desde donde pueden interceder ante la Tierra. Los árboles muy grandes dependen para su crecimiento de las fuentes de agua, y por lo tanto son raros en ambientes semiáridos. Algunos árboles pueden deber su extraordinario crecimiento a la cercanía de canales. Inicialmente estos árboles pudieron haber sido cultivados y regados.12 Como mallki son considerados también como ancestros. Es esencial para entender las culturas andinas el darse cuenta de que todos estos sitios donde las gentes vieron por vez primera la luz del Sol sobre la Tierra (pacarina), los lagos, manantiales, cuevas, montañas y árboles, también eran fuentes de agua. Por estas razones interrelacionadas, son también sitios sagrados para cada comunidad.

Los derechos de una comunidad a ésas aguas están basados en el conocimiento de que sus antepasados han emergido de ellas, y de que tienen éstas fuentes y las tierras que riegan como una suerte de fideicomiso sagrado para su usufructo, con tal de cumplir sus obligaciones para con ellas.13 Esto es el ayni o la reciprocidad, la fuerza dinámica de toda la vida social y cósmica en los Andes. Comunidad tras comunidad refiere en sus mitohistorias cómo sus antepasados originales establecieron los derechos a las tierras y aguas de ese punto geográfico, para que fueran usadas por sus descendientes y herederos. Los derechos a canales específicos se basaron en este principio original, y en la afirmación de los miembros de la comunidad de que ellos habían construido los canales, les daban mantenimiento y cumplían con los rituales necesarios para su cuidado. Este concepto fundamental continúa definiendo los derechos hídricos del campesinado indígena en todos los Andes.

El conflicto entre los conceptos andinos comunales y los conceptos legales de los Estados nacionales se puede observar cuando se construye un canal con mano de obra contratada por el gobierno. Un organismo del gobierno nacional tiende a esperar que la comunidad local se haga cargo del canal, mientras que la comunidad local espera lo contrario: que el gobierno lo mantenga. El razonamiento de la comunidad se basa en una serie de derechos y obligaciones del que construye un sistema de riego. Si los miembros de la comunidad, como tales, lo construyen y lo usan, tienen la obligación de mantenerlo. Pero si el gobierno lo construye con mano de obra contratada, entonces se asume que el gobierno debería continuar proveyendo la mano de obra para su mantenimiento.

Los derechos de las familias al agua de riego dependen de que sus miembros cumplan las tareas para la comunidad en general, y en particular para el mantenimiento de los canales y reservorios. El no colaborar con la limpieza comunitaria de los canales puede significar el castigo para los campesinos incumplidos, que se expresa en la entrega de agua en último lugar, o en la imposición de una multa. Una comunidad no desea negarle completamente el agua al campesino que incumple las leyes, pues existe la creencia de que el agua pertenece a la Tierra y no a los seres humanos. “No hay razón para castigar a la Madre Tierra por los errores de los seres humanos”, fue la manera en que un campesino expresó la filosofía de su comunidad.

Esta relación de ayni (reciprocidad) con respecto del agua es personal y social, al igual que la relación entre un ser vivo y otro; pero con la conciencia de que los seres humanos, para vivir, dependen de las aguas y de la Tierra. La gente piensa que el agua es la sangre de la Madre Tierra, que los sustenta.

Los ríos subterráneos son conceptualizados como venas, y los ríos superficiales pueden estar asociados con otro fluido vital, el semen. La lluvia es considerada como las lágrimas del Cielo. Todas estas metáforas (sangre, semen y lágrimas) demuestran cuán vital es el agua como parte del cuerpo cosmológico. Esta forma de pensar acerca de los recursos hídricos entra en conflicto con el concepto del agua como una mercancía en una economía capitalista o mercantil. La compra y venta del agua provoca una profunda contradicción, que ha afectado a las comunidades andinas desde el período colonial español hasta nuestros días. Las iniciativas contemporáneas para privatizar el agua, sin duda, exacerbarán este conflicto entre el pensamiento andino, que considera al agua como un fluido vital del cuerpo vivo del cosmos, y la concepción capitalista, que la concibe como un recurso económico a ser explotado racionalmente.