Los ceques: Código de canales en el Cuzco incaico1 – Principios organizativos

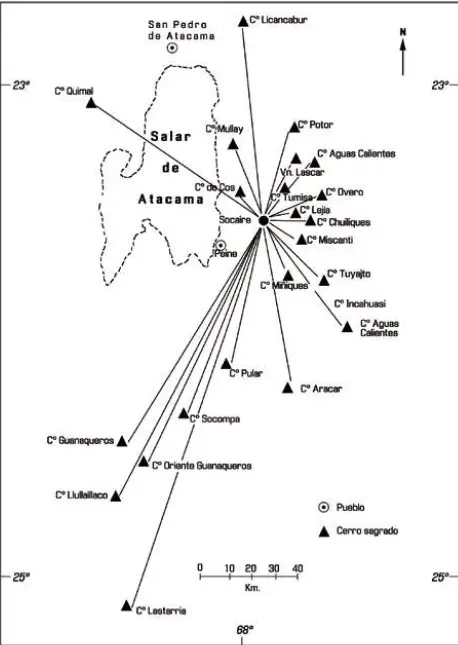

Ceques y huacas funcionaban como un mapa compuesto por líneas y puntos organizados en forma radial. Algo parecido ha sido descrito por diferentes autores para varios pueblos andinos modernos. Por ejemplo, Barthel describió este sistema organizativo radial teniendo en cuenta la manera en que estaban dispuestas las fuentes de aguas del pueblo de Socaire (Atacama, Chile), que se relacionaban con los ritos de limpieza de las acequias, formando su totalidad una cosmología de cerros sagrados que rodean al pueblo, el que está ubicado en el centro del cosmos (Ver Mapa 6).

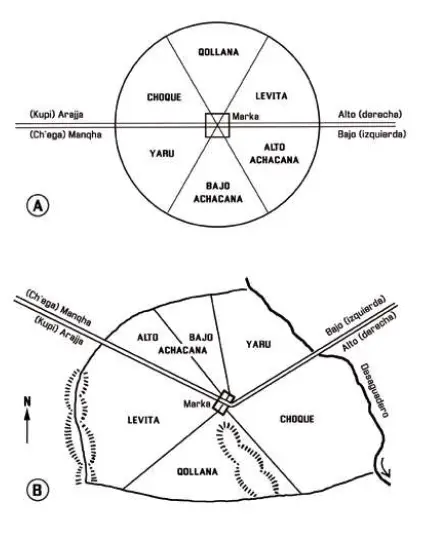

9 Xavier Albó, por su parte, describió la distribución radial de las tierras de los ayllus del pueblo de San Andrés de Machaca (provincia Ingavi, La Paz), en Bolivia (Ver Mapa 7).

10 También en este caso, el pueblo mismo es el centro del sistema.

En el Cuzco incaico se utilizaban los dos principios de, primero, relacionar las huacas y las fuentes de agua con el centro por medio de líneas (como en Socaire), y, en segundo lugar, el principio de dividir las tierras de diferentes ayllus por medio de una línea (como en San Andrés de Machaca). Dado que todas estas líneas parten de un punto central hacia afuera, son como los radios de un círculo, de allí la designación utilizada por Albó de “organización radial”.

De allí también la similitud que hacemos con una rueda de bicicleta. Los Incas utilizaban estos dos principios, más algunas refinaciones adicionales. Los ceques que incluían las huacas que marcaban las fuentes de agua para los canales principales del Cuzco siempre estaban a cargo de una “panaca” o ayllu.11 Y esta asignación determinaba que esta “panaca” o ayllu tenía derechos a las aguas de ese canal.

Llegué a esta conclusión porque en los Andes, tradicionalmente, era inconcebible que un ayllu tuviera a su cargo el cuidado y la adoración de una huaca –que es una fuente de agua– si no fuera suya. Esto se debe a la creencia según la cual los antepasados, que fundaron el ayllu, originalmente emergieron del interior de la Tierra por aberturas en su superficie, así como ocurre con los manantiales, lagos y ríos.12 Este acto inicial de fundación del ayllu confería todo tipo de derechos sobre las aguas y las tierras que ellas riegan.

De manera que, conforme a la tradición andina, van juntos el derecho a adorar una fuente y el derecho al uso del agua que emana de ella. Otro principio básico es que las aguas pertenecen a las tierras que riegan, formando una unidad territorial que generalmente es la propiedad corporativa de un solo ayllu.

Esto es lo ideal. Aún hoy día se encuentra, cuando es posible, que cada ayllu o parcialidad andina tiene su propio canal, y que este canal y las tierras por donde corre y las que riega forman una unidad topográfica. Por ejemplo, Mitchell describe cómo cada barrio de Quinua (Huanta, Ayacucho), tiene la falda de un cerro con un sistema de irrigación distinto para cada uno.

Isbell describe lo mismo para Chuschi (Víctor Fajardo, Ayacucho).13 En el Cuzco incaico, “Iñaca panaca” (o “Hatun ayllu”) tuvo el canal de Chacan como su propiedad corporativa.14 Por lo demás, hay muchos casos de canales compartidos por ayllus que normalmente se dividen en dos partes, según la aplicación del principio organizativo de la división dual entre una parte superior (de arriba) y una parte inferior (de abajo).

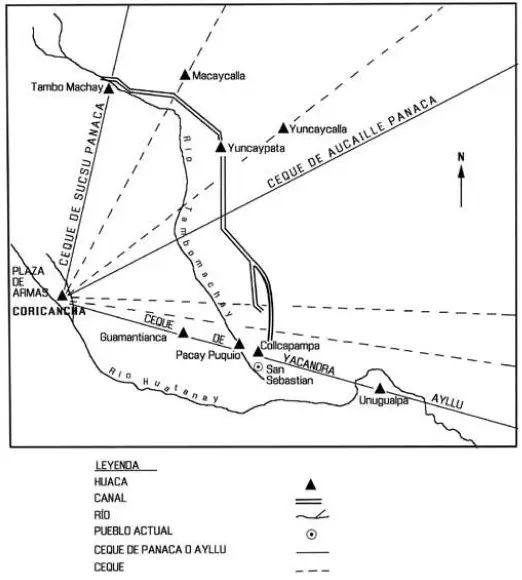

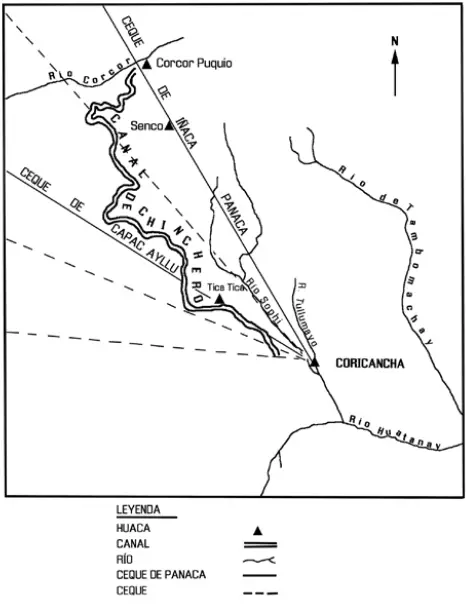

Las designaciones de “arriba” y “abajo” indican también la ubicación topográfica: una parte se encuentra aguas arriba y la otra aguas abajo. El canal de Tambo Machay, al que me he referido en un comienzo, es un buen ejemplo de propiedad múltiple. “Sucsu panaca ayllu” controló la mitad de arriba del canal y “Aucaille panaca ayllu” la parte de abajo. El ceque de “Sucsu panaca” pasa por la toma. El ceque de “Aucaille panaca” cruza el punto medio del canal, el equivalente de la fuente –u origen– de la parte que le corresponde del canal (Ver Mapa 8).15 Otro ejemplo de un canal compartido en el Cuzco incaico es el que se origina en unos manantiales en la falda del cerro Huayna Corcor, cerca del pueblo de Chinchero, fuera de la cuenca del Cuzco (Ver Mapa 9).

“Iñaca panaca” tenía la parte del canal que comienza cerca de Chinchero, hasta el punto donde aumenta el caudal de las aguas del manantial Ticatica, ubicado dentro de la cuenca del Cuzco. “Cápac ayllu” tenía la parte del canal que comenzaba con el manantial de Ticatica hasta su desembocadura. En este caso se aplicaba el principio de distinguir entre lo de adentro y lo de afuera. La parte del canal dentro de la cuenca del Cuzco era la de ‘adentro’ y estaba a cargo de “Cápac ayllu”. La parte del canal fuera de la cuenca del Cuzco –en la cuenca del río de Anta–, era la parte de ‘afuera’ y estaba a cargo de “Iñaca panaca”.

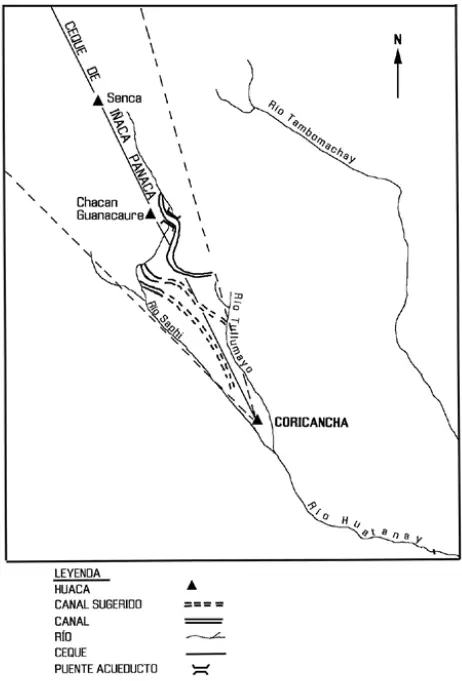

Otro principio que es evidente en el Cuzco incaico es el uso de los ceques para indicar los límites entre las tierras de ayllus colindantes –y por ende entre los sistemas de canales que usaban–, comparable a la distribución de tierras en San Andrés de Machaca. En el caso de los canales de Chacan, un ceque, el asignado a “Iñaca panaca”, indica la huaca de la fuente para todos los canales (Ver Mapa 10).

Otro señala el extremo oriental del territorio que regaban los canales, y un tercero define el extremo occidental del territorio. En otras palabras, dos ceques marcan los límites del “distrito de irrigación” de los canales de Chacan, y un tercero indica la propiedad del distrito (“Iñaca panaca”) y la huaca de la fuente.

Cuando me refiero a un “distrito de irrigación” estoy indicando al área incluida desde la toma hasta el final de las tierras regadas. El ejemplo anterior sirve además para ilustrar que los ceques se agrupan de tres en tres. Cada grupo incluía un ceque de rango más alto (collana), otro de rango medio (payan) y el último más bajo (cayao).

En el caso de “Iñaca panaca”, el ceque medio o payan fue asignado a la “panaca”. El “Cápac ayllu”, en cambio, recibió el ceque de bajo rango, cayao. El ceque collana marca el final del canal y el ceque payan divide el canal en dos. “Sucsu panaca” tiene el ceque collana, igual que “Aucaille panaca” y los otros ceques cortan el canal en seis secciones.

16 El ceque de “Yacanora ayllu” pasa por el extremo inferior de las tierras regadas por el canal de Sucsu-Aucaille, formando el límite. Lo que se desprende de estos datos es que hay ceques que marcan los límites de los distritos de irrigación y hay otros a cargo de “panacas” y ayllus específicos, y estos siempre incluyen las huacas de las fuentes de los canales (Ver Figura 6). Esta correspondencia directa que proponemos nos ahorra la necesidad de plantearse que Cobo no tuvo mucho cuidado cuando hizo su descripción de los ceques, o que la correspondencia debería ser siempre con los ceques payan, como sugirió Zuidema.

17 Lo que destaca de este análisis es que los límites de las subdivisiones del Cuzco se basan en la hidrología del valle. Las tierras de las “panacas” y ayllus se forman alrededor de sus respectivos distritos de irrigación, porque siempre se mantienen como una unidad los canales y las tierras que riegan. Y si se subdividen, se hace según un criterio basado en una división lógica de la red de acequias.

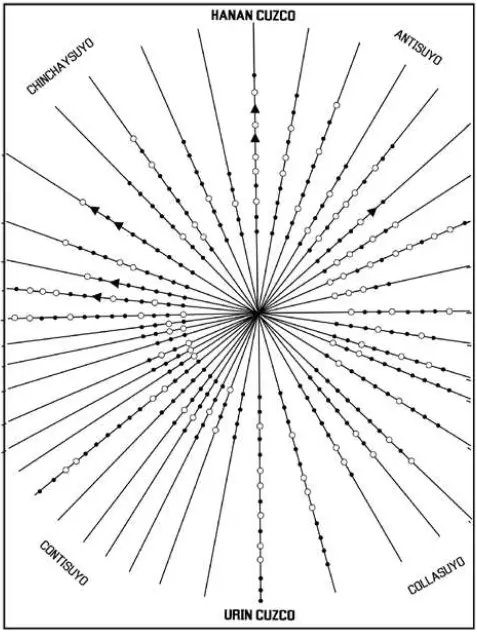

Se distingue también la aplicación de criterios hidrológicos al hacer las subdivisiones mayores del Cuzco: los cuatro suyu y las dos mitades, Hanan Cuzco y Urin Cuzco.18 Estos principios ordenadores del sistema de ceques organizan en forma radial el espacio geográfico del valle del Cuzco, cuyo centro era el templo del Coricancha.

Y organizan, a su vez, la economía de la capital incaica, al distribuir los distritos de irrigación incorporados dentro del territorio de las “panacas” y los ayllus. Organizan, por último, las obligaciones religiosas que servían para reafirmar los derechos de las “panacas” y ayllus a sus aguas y tierras.19 Este último aspecto se ilustra en un pleito que ocurrió a principios del siglo XVIII entre “Cápac-Hatun ayllu”, los descendientes de las “panacas” incaicas de los mismos nombres, y “Sucsu-Aucaille ayllu”.

20 Cápac-Hatun reclamó el derecho de utilizar las aguas del canal de Sucsu-Aucaille durante cuatro días y cuatro noches de cada año. Lo que precipitó el conflicto no fue el uso del agua, sino el intento de Cápac-Hatun de limpiar la sección del canal que se utilizaba. Mi interpretación del significado de este acto es que, en realidad, “Cápac-Hatun ayllu” estaba reclamando el derecho de propiedad del canal por encima del derecho de usufructo.

“Sucsu-Aucaille ayllu” reaccionó violentamente porque sus miembros consideraban el canal un obsequio otorgado por los antepasados que fundaron su ayllu. El reconocimiento de este regalo ocurría –y aun hoy ocurre así– cada vez que limpiaban el canal, momento en el que también las autoridades del ayllu hacían las ofrendas a los antepasados en la huaca de su canal. Si los miembros de ese ayllu hubieran permitido que Cápac-Hatun limpiara el canal, implícitamente reconocían que este ayllu también era suyo.

Por eso Cápac-Hatun argumentó su caso utilizando los cánones del derecho español, y ganó. Sucsu-Aucaille, evidentemente, usó para defenderse los cánones del derecho tradicional andino, y por eso perdió. La realidad jurídica ya no era incaica ni andina, sino española: había transcurrido siglo y medio de presencia colonial y los conceptos que los españoles tenían sobre los derechos al agua se imponían sobre los antiguos modos andinos de legitimidad.

El sistema de ceques también codifica la organización política de la capital incaica a partir de la base material de su existencia: es decir, los canales y las tierras de cada “panaca” y ayllu que gozaba del privilegio de residir en el Cuzco. Llego a esta conclusión a partir de un punto de vista diferente al de Zuidema.21 Utilizo como aspecto básico el análisis de la distribución de aguas y tierras. Se nota una correspondencia directa entre el rango político de la “panaca” o ayllu y la importancia relativa del canal y las tierras que tenía. Es decir, que las “panacas” –que eran ayllus de los ‘incas reales’–, poseían las mejores y más importantes tierras y acequias de la ciudad. Y las menos importantes eran de los ayllus que no eran de ‘incas reales’.

22 Ahora bien, se nota otra distribución jerárquica: dar los canales más importantes a las “panacas” de más alto rango político. Por ejemplo, “Iñaca panaca” y “Cápac ayllu”, las dos “panacas” más prestigiosas, controlaban los canales más grandes que conducían el agua hacia la ciudad misma (los de Chacan y el canal de Chinchero-Ticatica), mientras que “Sucsu panaca” y “Aucaille panaca”, “panacas” menos prestigiosas, tenían un canal largo que llevaba el agua a tierras al Este del Cuzco. El rango socio-político de cada “panaca” se indicaba según la distancia genealógica del antepasado fundador de la “panaca”, que era un Inca difunto, del Inca actual. Cuanto más antiguo, menos importante, y cuando más próximo, más importante.

Por eso, la “panaca” de Túpac Yupanqui, llamada “Cápac ayllu”, ocupaba el lugar de mayor prestigio, y la “panaca” del primer Inca, Manco Cápac, conocida como “Chima panaca”, ocupaba la posición de menor prestigio. En otras palabras, cuando decían que Pachacuti Inca era el padre de Túpac Inca Yupanqui, estaban estableciendo, entre otras cosas, que Pachacuti Inca ocupaba un peldaño inferior al de Túpac Inca Yupanqui.

23 Este ordenamiento socio-político corresponde directamente al ordenamiento de la importancia de cada canal principal. Las “panacas” más importantes, “Cápac ayllu” e “Iñaca panaca”, tenían los canales de Chinchero-Ticatica y de Chacan. A continuación, en el próximo lugar jerárquico, se encontraban “Sucsu panaca” y “Aucaille panaca”, que tenían el sistema de canales de Tambo Machay.24