Los ceques: Código de canales en el Cuzco incaico1 – Una nueva interpretación

Esta “nueva” interpretación del sistema de ceques tiene en realidad, en 1986, unos diez años de existencia. Vine en agosto de 1975 para hacer una investigación antropológica sobre el regadío actual en el departamento del Cuzco.2 En esa ocasión observé que se mantenían, al mismo tiempo, varios tipos de sistemas de regadío artificial, desde los proyectos realizados recientemente por el Estado hasta sistemas locales muy antiguos.

Lo que más me llamó la atención fue un canal cuyas aguas regaban las tierras del ayllu Sucsu-Aucaille del pueblo de San Sebastián, muy cerca de la ciudad de Cuzco. La acequia que tiene este ayllu nace en Tambo Machay, recorre varios kilómetros, pasa por en medio del pueblo de Yuncaypata y llega, por último, a los andenes cultivados cerca de San Sebastián. Varias personas me indicaron que, aunque el agua transita por Yuncaypata, sus pobladores, sin embargo, no pueden tocar ni una gota de ella.

Más tarde, varios informantes de San Sebastián confirmaron que el canal era de ellos y no de aquel pueblo. Este canal también me interesó porque está todavía en manos de los descendientes de dos “panacas” incaicas: “Sucsu panaca ayllu” y “Aucaille panaca ayllu”, que ahora forman un solo ayllu llamado “Sucsu-Aucaille ayllu”.3 En 1975 y 1976, para mi estudio de los canales y acequias existentes en las tierras alrededor del Cuzco, hice planos del recorrido de varios canales, de las tierras que éstos riegan, e inclusive registré datos de los rastros de canales antiguos que ya no se utilizan.

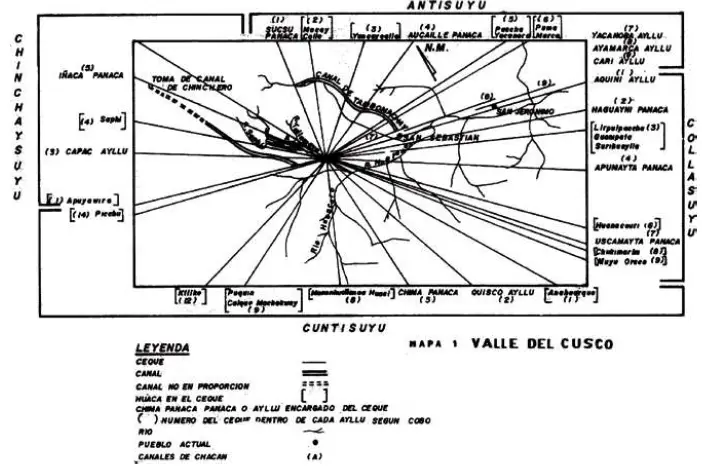

El resultado que obtuve fue un mapa de los canales más importantes en el Cuzco, sobre todo los que regaban las tierras de la parte más alta de la ciudad y que se extienden hacia el Este, a San Sebastián y San Jerónimo (Ver Mapa 5). Noté que muchas de las tierras cercanas al Cuzco ya no se cultivaban ni regaban, por ser parte de la ciudad misma, o del Parque Arqueológico de Sacsayhuaman.

Felizmente algunos canales, como el de Tambo Machay de “Sucsu-Aucaille ayllu”, estaban suficientemente distantes del crecimiento urbano. Por eso aún hoy, en 1986, todavía son utilizados. La zona que empieza con la toma inicial del canal de Tambo Machay y termina con las terrazas regadas por el canal, comprende un gran sector ubicado al Norte de Cuzco.

En ese entonces no tenía ninguna intención de analizar la lista de huacas y ceques que Cobo menciona en su Historia del Nuevo Mundo,4 pero me acordé que Tambo Machay era una de las huacas en el ceque (es decir, una raya o línea imaginaria) de “Sucsu panaca ayllu”: “Tenía el camino de Antisuyo nueve ceques y en ellos setenta y ocho guacas, por este orden.

El primer ceque se llamaba Collana, y estaba a cargo del ayllo de Cubcupanaca ayllu [Sucsu panaca ayllu] … La novena huaca se llamaba Tambomachay: era una casa de Inca-Yupanqui, donde se hospedaba cuando iba a caza. Estaba puesta en un cerro cerca del camino de los Andes. Sacrificábanle de todo, excepto niños”.5 Al cotejar mi mapa con la descripción de las huacas de los ceques, me di cuenta que formaban un plano de ubicación de las acequias, incluyendo las tierras que cada una de ellas regaba, y además indicaban qué “panacas” y ayllus tenían derecho a canales y tierras en la época incaica.

El mapa vino a ser mi punto de partida para una nueva interpretación del sistema de ceques. Antes de aquella fecha (1975), se sabía que este sistema era una lista de 320 huacas que se encontraban dentro de un radio de dos leguas (10 kilómetros) alrededor del Cuzco incaico, organizadas sobre 41 rayas imaginarias o ceques (Ver Figura 5). El sistema representa algo similar a una rueda de bicicleta: desde un eje central parten líneas en todas direcciones.

Cobo dijo explícitamente que los ceques eran líneas y que en cada una de ellas: “estaban por su orden las guacas y adoratorios que había en el Cuzco y su comarca, como estaciones de lugares píos, cuya veneración era general a todos: y cada ceque estaba a cargo de las parcialidades y familias de la dicha ciudad del Cuzco, de las cuales salían los ministros y sirvientes que cuidaban de las guacas de su ceque y atendían a ofrecer a sus tiempos los sacrificios estatuidos”.

6 Por eso sabíamos que este sistema constituía un mapa de ciertos sitios sagrados (huacas) y que cada “panaca” y ayllu del Cuzco incaico tenía la responsabilidad de los ritos y ofrendas de un cierto número de huacas ubicadas en un ceque. Como en la actualidad muchos de los nombres de las huacas subsisten, es posible ubicarlas. Ello ha hecho que muchas personas contribuyan al conocimiento de dónde se encuentran.

Sin embargo, nunca se investigaron todos los aspectos de este asombroso sistema de líneas. En 1964, en su clásico análisis estructural sobre la organización social de los Incas a través del sistema de ceques, R. Tom Zuidema afirmó que no existía ninguna relación entre el lugar de residencia de una “panaca” o ayllu, y la ubicación del ceque que cuidaba.7 Sin embargo, descubrí que el sistema de ceques es, precisamente, lo contrario.

Se trata de un mapa donde se ubican las aguas y tierras que pertenecían a cada “panaca” y ayllu.8 Y hallé los principios organizativos que se utilizaron para codificar esta información en el sistema. Al considerar el sistema desde un punto de vista completamente nuevo, logré discernir algunas de las principales funciones de los ceques.