Mallki: Ancestros y cultivos de árboles en los Andes1 – Árboles en ceremonias

Hoy día, en el pueblo de Chuschi (Ayacucho), el ramo o mallki se emplea en una ceremonia para crear simbólicamente a los hijos, mujeres y varones, de una pareja de novios al casarse. El mallki representa la reproducción del árbol de la familia. Esta ceremonia del ramo apay tiene lugar el día del matrimonio.

Los “compadres de ramo” llevan a la pareja ramos de flores, que luego dividen en dos bultos, que son envueltos en mantas como si fueran criaturas: uno representa una bebé mujer y el otro un varón. Los miembros de las familias de la pareja pasan los “niños” entre ellos. Así se crea simbólicamente la continuidad social y genética de la pareja.

61 Es interesante que en el Quechua I del distrito de Huari (Ancash), mallkiy signifique “cultivar flores”.62 Los Incas también tenían ceremonias con árboles. En el Cuzco adoraban como huaca otro árbol llamado Capa: “Capa era un árbol grande y lo bestían y ofrecíanle mucho”.63 Posiblemente se adoraban la antigüedad y el gran tamaño del árbol, así como otros atributos.

Se le antropomorfizaba al vestirlo y ofrecerle sacrificios. La costumbre de vestir y adorar ciertos árboles continua hasta hoy, adaptada a la religión cristiana formal, cuando se viste árboles que han crecido en forma de cruz, y se les llama “cristos”.64 Las cruces, de madera o palo de algarrobo, son cubiertas con prendas usadas por Cristo y veneradas por miles de peregrinos en los pueblos de la Costa Norte del Perú. Algunas de las cruces más adoradas son el Señor de Chalpón y el Señor de Olmos.

65 Las religiones andinas de la época colonial incluían varias ceremonias con árboles, en las que se les colgaban de las ramas algunos frutos de las cosechas. Para bailar el arariwa en el tiempo de la cosecha de abril, se colgaban cañas con muchos choclos de unos ramos de sauce.66 Después de bailar con ellas, las quemaban y sacrificaban al dios Libiac en el Perú Central.

67 En el pueblo de Hacas durante la cosecha: “los Parianas recogían las mamas saras y las misas saras. Se hacía un ramillete con un palo de maguey y con ramas de sauce y molle; y en una plazeta donde estaba el ídolo Tauris [que era una planta grande], bailaban toda la noche. El ramillete era llevado por todos los indios en sus respectivos turnos, aquel que los dejaba caer, debía de pagar la multa de dos reales.

Los indios iban vestidos a la manera gentílica y tocando una trompeta muy grande, bailaban la airigua en dirección a la boca de la acequia”.68 Hoy en día una parte importante del festival de carnaval en Pampacucho (provincia de Paruro, Cuzco) es bailar alrededor de árboles llamados yunsas o mallki qompay.

69 Durante el primer día del festival Inca del Inti Raymi, en junio, se hacía en el cerro Manturcalla (al Noreste del Cuzco) “gran cantidad de estatuas de leña de quishuar labrada, y vestidas de ropas ricas; éstas estaban allí desde el principio de la fiesta, al fin de la cual les ponían fuego y las quemaban”.70 Cabello Balboa, otro cronista, añade: “Los indios fabricaban estatuas de hombres y de mujeres groseramente esculpidas en madera y las cubrían con ricos vestidos.

Después de haber arrojado flores delante de los ídolos, el Inca, los jefes y todos los indios ejecutaban alrededor de ellas una danza llamada Cayo”.71 La época del año en que quemaban las estatuas de madera era la de las heladas, cuando la única protección en su contra eran las fogatas. La importancia de quemar la madera se nota en el dibujo que acompaña el mes de julio en la crónica de Felipe Guaman Poma de Ayala (Ver Figura 12).

72 Había algunos árboles con poderes especiales; por ejemplo, la capacidad de pronosticar y de crecer bajo el poderío de un sacerdote andino. El aliso que se hallaba en el canal principal de San Pedro de Casta, crecía enormemente bajo el poder del sacerdote local, el Wachik.73 Los Incas consultaban a un oráculo que hablaba por medio del tronco de un árbol, y junto a él enterraban oro y hacían sus sacrificios.74

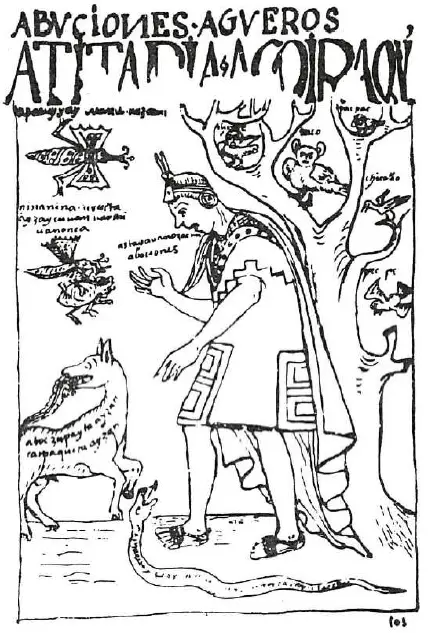

La asociación de oráculos y agüeros se ve claramente en el dibujo de Felipe Guaman Poma de Ayala (Ver Figura 13).75 En Huarochirí había un árbol en el jardín de un sacerdote indígena que indicaba si el año iba a ser seco o lluvioso, si su savia goteaba llovería abundantemente.76 Este es otro contexto en el cual el agua y los árboles se relacionan íntimamente.

Los waris del Horizonte Medio habrían considerado que el pati tenía poderes especiales y le habrían dedicado ceremonias especiales. Hoy día los campesinos consideran que el pati es un tipo de “alcanzo”, es decir que es una planta que contiene una enfermedad que en cierta forma es un espíritu o fuerza de la tierra, que llega a poseer a las personas afectándoles el cuerpo con fuertes dolores y descomposición, pudiendo causarles la muerte.

77 La razón sería el alto contenido de alcaloides que se encuentran en las hojas y frutos de este árbol. En la actualidad la gente evita cortar el pati y no se duerme ni se sienta mucho tiempo cerca de él, porque creen que les dará fuertes dolores de cabeza y gran malestar. Por eso hoy se la considera como una planta portadora de enfermedades.

78 Es posible que el pati sea el mismo tipo de árbol que el aransach’a de Pampacucho (provincia de Paruro, Cuzco), que también pierde su follaje. La gente de ese lugar suele tirar piedras a este árbol cuando pasan a su lado, como si fuera una cosa maligna: cuentan que Cristo se enojó con un árbol que debió darle sombra pero no lo hizo y como castigo lo convirtió en aransach’a.

79 A pesar de las asociaciones negativas del pati hoy en día, se supone que los administradores de la Época Wari tenían técnicas y ceremonias en las que el pati se utilizó para algún aspecto positivo, puesto que figuraba destacadamente en sus asentamientos.