Organización hidráulica y poder en el Cuzco de los Incas1 – División radial: Los ceques

Las subdivisiones de cada mitad se hicieron de acuerdo con los principios de la organización radial del espacio. Es decir, el área metropolitana del Cuzco se organizó por medio de líneas imaginarias que irradiaban desde un punto central en la ciudad. Esta manera de visualizar y organizar el espacio era común en los Andes y sigue funcionando actualmente en algunos casos.

15 Sin embargo, el sistema de ceques (líneas) dejó de funcionar formalmente en el Cuzco con la caída del Estado incaico. Las líneas radiales cumplían múltiples funciones. Las que más interesan aquí son: (1) indicar las fuentes de agua para las acequias de un pueblo, y ligarlas mental y ritualmente a un punto central de la población por medio de líneas o rayas, y, (2) indicar los límites entre zonas, formando así sectores (en su sentido geométrico) de tierras.

El pueblo actual de San Andrés de Machaca (Bolivia) ilustra este segundo punto (Ver Mapa 7). El punto central es la población o marca desde la cual irradian las rayas que delimitan las tierras de los tres ayllus de cada mitad. De esta manera se distribuye a cada ayllu un sector (geométrico) de tierra. Del mismo modo, el plano conceptual del pueblo de Socaire (Chile) une el pueblo (o más precisamente el sitio ceremonial para los ritos) por medio de líneas imaginarias con los cerros que, según la cosmología del pueblo, lo proveen del agua para su canal (Ver Mapa 6).

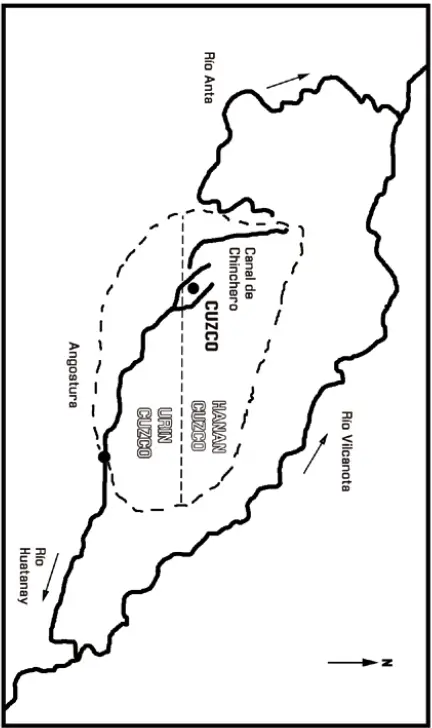

16 Muchos son los cerros en torno al pueblo –algunos a grandes distancias– que son adorados, porque se cree que los cerros envían el agua al sistema de irrigación de Socaire. Este caso ilustra el primer punto. Los incas combinaron estos dos principios en su organización geográfica y social del Cuzco. Fijaron como punto central el templo del Coricancha y subdividieron el espacio alrededor por medio de líneas o ceques que se originaban en este templo (Ver Figura 6).

Teóricamente los ceques se extendieron hasta los límites del imperio, pero la descripción que tenemos indica mojones o marcadores para los ceques que se limitan principalmente a la cuenca del río Huatanay.17 Aunque las líneas son imaginarias, se pueden identificar por los marcadores ubicados en cada una de ellas que eran huacas o sitios sagrados (muchos de los cuales siguen manteniendo el mismo topónimo hoy día). Los ceques cumplían funciones múltiples.

Quizá la más importante era distribuir los derechos a las acequias del valle a las “panacas” (de la gente inca) y a los ayllus (de la gente que no era inca, pero gozaba del privilegio de residir en el Cuzco). Esta información referente a la distribución de las aguas y, por consiguiente, de las tierras en el Cuzco se codificó en el sistema de ceques, cuya descripción se recopiló poco después de la conquista española.

El licenciado Polo de Ondegardo, corregidor del Cuzco en 1559-1560, reconoció que el sistema de ceques era la clave para entender la organización del poderío incaico. Polo lo puso al servicio de la administración colonial en forma práctica al descifrar el código o la lógica del sistema, lo que le permitió ubicar y destruir las momias de los Incas fundadores de las “panacas” junto con sus imágenes, huauges (quechua: ‘hermanos’), dando así un golpe mortal al régimen inca.

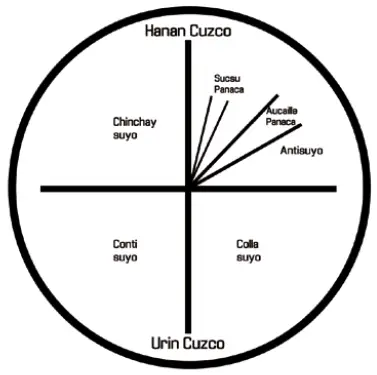

18 La descripción completa de los ceques del Cuzco que tenemos actualmente del padre Bernabé Cobo consiste en una descripción de 333 huacas que se ubicaron sobre 41 ceques que irradiaban del templo Coricancha.19 Estos ceques estaban agrupados por suyu, uno de los dos cuadrantes en que se subdividía cada mitad.

Cada suyu se subdividía en tres sectores principales, y éstos en su turno en tres subsectores (Ver Figura 7). Las divisiones por suyu y por sector se basaron en criterios hidrológicos parecidos a los que formaron la base para la división dual del valle. Los cuatro suyus correspondían aproximadamente a los cuadrantes Noroeste (Chinchaysuyo), Nordeste (Antisuyo), Sudeste (Collasuyo) y Sudoeste (Contisuyo), pero sus linderos se fijaron de acuerdo con la hidrología de cada suyu.

Dentro de Hanan Cuzco el cuadrante Noroeste, Chinchaysuyo, comprendía la zona de los dos ríos (Saphi y Tullumayu), principales tributarios del Huatanay, que fluyen por el centro urbano. Todas las acequias de este suyu llevan también sus aguas al Cuzco. Las aguas, ríos y acequias del cuadrante Nordeste, el Antisuyo, llevan sus aguas al Este del Cuzco.

El valle del Huatanay y las acequias derivadas de él forman el Collasuyo, más las acequias que bajaban del cerro Huanacauri. Sugiero que la huaca Pumachupa, ubicada en el límite entre Collasuyo y Contisuyo, es el hito que marcaba el punto inicial del río Huatanay (Ver Mapa 13). Se reconocía que el río tenía cuatro confluyentes principales.

Los dos de mayor prestigio (ríos Saphi y Tullumayu) nacían en Chinchaysuyo, como acabamos de ver. Dos más, el río Chunchulmayu y el río Huancaro, fluían desde el Sudoeste, del Contisuyo. Los cuatro se unían para formar el Huatanay, cuyo nombre significa ‘un atado de hilos’, una referencia a la juntura de los riachuelos.

El Contisuyo conformaba una sección intermedia, donde los cuatro ríos formaban el Huatanay. Corresponde al concepto quechua de chaupi (‘centro’, ‘medio’), una sección central que facilita la transición desde un estado a otro.20 En este caso, la sección chaupi del río mediaba entre la parte de aguas arriba en el Chinchaysuyo, que correspondía a las fuentes principales, y la parte de aguas abajo en el Collasuyo, que correspondía al valle del río Huatanay.

Entre estas dos mitades había la sección intermedia que correspondía al Contisuyo, en la cual los cuatro ríos se juntaban. El río Saphi y el Tullumayu pasaban por esta sección chaupi igual que el Chunchulmayu y el río Huancaro, transformándose los cuatro ríos en el Huatanay. Las subdivisiones de cada suyu se delimitaban por los ceques. Estos se clasificaban cada uno por una jerarquía de alto (collana), medio (payan) y bajo (cayao), formando grupos de tres ceques (Ver Figura 7).

Cada uno de estos grupos de tres líneas formaba un sector principal, con tres subsectores. Cada suyu incluía tres sectores, con la excepción del Contisuyo. Estas divisiones por ceques demuestran, además de la organización radial, el principio organizativo de la división tripartita. En la actualidad se encuentra una forma simple de la división tripartita en el pueblo boliviano San Andrés de Machaca, que subdivide cada mitad en tres sectores (Ver Mapa 7).

En el Cuzco había el doble porque cada suyu se dividía en tres. La función de los sectores en San Andrés de Machaca es indicar los linderos de las tierras de los ayllus que forman el pueblo. Los sectores del Cuzco incaico correspondían a los distritos de las acequias. Cada acequia matriz, junto con sus ramales, y las tierras por donde pasa y que riega, formaban una unidad territorial reconocida en los Andes.

Estos distritos de acequias o de riego fueron distribuidos a las “panacas” y a los ayllus que gozaban el privilegio de residir en el valle del Cuzco. Cada sector se subdividía por medio de tres ceques: collana, payan y cayao. Estos subsectores cumplían funciones similares. Por ejemplo, indicaban las fuentes de agua y los límites entre distritos regados por una acequia o por